Liderazgos pragmáticos en un mundo incierto.

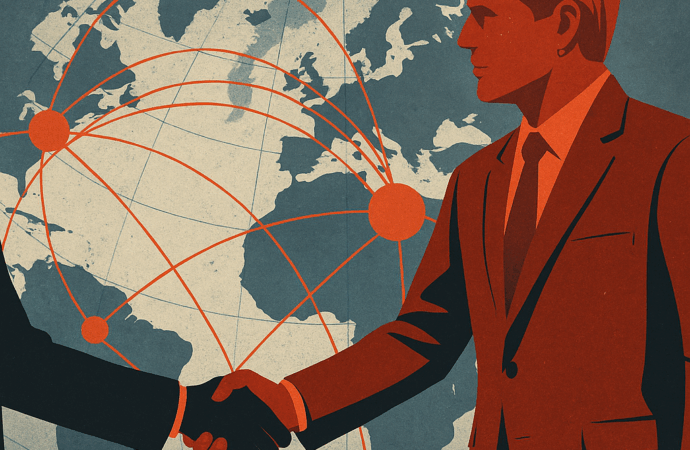

Cumbres que parecen operaciones comerciales, acuerdos bilaterales que desafían al multilateralismo y una geopolítica cada vez más pragmática marcan el pulso de esta era de transacciones. Entre carisma, cálculo y caos, el poder se negocia en tiempo real.

Una agenda geopolítica, lejos de ser un mero almanaque de cumbres y visitas de Estado, es una brújula de intenciones, un mapa de prioridades donde la confluencia de tiempo y espacio dicta los intereses estratégicos de los líderes globales. Su estudio minucioso no es un ejercicio académico ocioso, sino una necesidad imperante para descifrar las corrientes subterráneas del poder y anticipar el rumbo de un orden mundial que cruje y se reconfigura a velocidad vertiginosa.

Cuando Nixon aterrizó en Beijing, China representaba menos del 5% del PBI mundial; hoy roza el 20%. La audacia de Frondizi al recibir al Che en plena Guerra Fría le costaría caro, avivando tensiones que culminarían en otro golpe de Estado en Argentina o la calculada familiaridad de Gorbachov con Reagan en 1987. Las agendas de las élites globales, sin duda, cincelan la geopolítica. En la actualidad, estas lógicas siguen un patrón aún más personalista y transaccional.

Este análisis se adentra en las problemáticas inherentes a la configuración y ejecución de las agendas internacionales contemporáneas. La pregunta que nos convoca es si la creciente primacía del «dealmaker» –el negociador pragmático, a menudo carismático y dispuesto a romper moldes– representa un nuevo paradigma de eficacia diplomática o si, por el contrario, es un síntoma inequívoco de la fragmentación y la «alta entropía» que caracterizan el sistema internacional actual.

El siglo XXI ha exacerbado esta dinámica. La irrupción de figuras como Donald Trump, quien hizo de su habilidad como «dealmaker» un estandarte, complementado con el énfasis de publicaciones como Foreign Policy (2025) en un retorno de EE.UU. a una «diplomacia clásica» centrada en la negociación, nos obliga a confrontar realidades incómodas.

Primero, la creciente insuficiencia del poder militar como único árbitro de la diplomacia efectiva. Las guerras comerciales, la soberanía digital, el control de cadenas de suministro críticas o la influencia narrativa son hoy teatros de operaciones tan relevantes como los tradicionales.

Segundo, si las principales potencias sienten la necesidad imperiosa de tal pericia negociadora individualizada, ¿cuál es el panorama para las naciones con menor peso relativo? ¿Están condenadas a ser meros espectadores o fichas en tableros ajenos?

La tesis de Charles Hermann (1990), sobre policymakers como agentes de cambio aun sin voluntad sistemática mayor, cobra nueva relevancia, aunque con matices. Hermann sugería que la negociación de mandatarios requería el aval del poder estatal, incluyendo el militar: a mayor poder duro, mayor capacidad teórica de negociación.

No obstante, la confrontación bélica directa no parece ser el objetivo predilecto de los «dealmakers» contemporáneos, de haberlas se intentan que sean operaciones militares puntuales y rapidas. Esto se evidencia en gestos como el calculado distanciamiento estratégico de la administración Trump de Ucrania, o lo costoso que está siendo para economías como Alemania, teniendo que diversificar su matriz energética para no depender más de Rusia, pero con una economía estancada los últimos tres años. La lógica transaccional de las negociaciones parece traer victorias más palpables para los negociadores y mejores beneficios, ya sea por acción u omisión.

Un gran ejemplo de esta dinámica fue la visita oficial de Donald Trump a medio oriente, quien beneficio a naciones como Siria levantando sanciones, aseguro grandes inversiones en Inteligencia Artificial para EAU y Arabia Saudita, y hasta inicio ciertas actividades de negociación con Irán en cuestiones nucleares. Pero dejo fuera de su itinerario a su histórico aliado Israel, nación que mantiene un crudo conflicto militar con Palestina. Esto se debe a tensiones reportadas con el primer ministro Netanyahu. Lo que despierta un cierto temor a ser marginado por no contar con condiciones favorables para inversiones.

Así, la capacidad de negociación se ha democratizado en ciertos aspectos –un líder hábil de una nación mediana puede lograr acuerdos ventajosos– pero también se ha vuelto más volátil, dependiente de la coyuntura y las personalidades.

Es aquí donde la figura del «dealmaker» se revela tanto como posible motor de cambio como síntoma de desorden. En un mundo donde las instituciones multilaterales luchan por su relevancia y los consensos globales son esquivos, la diplomacia directa y los pactos bilaterales o trilaterales parecen ofrecer un atajo.

El «triunfo» del dealmaker radicaría en su capacidad para sortear la parálisis burocrática y alcanzar «victorias» tangibles que presentar ante su audiencia doméstica.

No obstante, esta aproximación eminentemente transaccional puede ser un peligroso síntoma de un orden global fragmentado y carente de visión estratégica compartida. Si cada interacción se reduce a un toma y daca puntual, ¿dónde quedan los principios, los valores universales o la construcción de bienes públicos globales? Por ahora, al Estados Unidos de Trump parece no importarle este punto ¿podría esto implicar un resurgimiento de Europa como autoridad moral?

En este volátil escenario, la alianza público-privada resurge con fuerza como una tendencia clave para la innovación, donde las élites políticas se esfuerzan por asegurar el terreno y minimizar incertidumbres para que el capital privado concrete inversiones estratégicas. Paralelamente, se intensifica la «negociación por acción u omisión», una arena donde las naciones, grandes y pequeñas, luchan denodadamente por mantener o incrementar su relevancia estratégica, moviendo sus fichas con calculada intención o, incluso, con una deliberada inacción frente a los vaivenes impuestos por los principales actores globales.

En conclusión, el ascenso del «dealmaker» no es ni triunfo absoluto ni simple patología. Es la expresión de un sistema internacional en transición, forcejeando entre la inercia de viejas estructuras y nuevas formas de ejercer poder e influencia.

El desafío reside en asegurar que la búsqueda de acuerdos puntuales no mine la posibilidad de construir un orden global más predecible, equitativo y próspero. Como asegura Mitchell (2025) en Foreign Affairs: “la tarea de la diplomacia no es trascender en la geopolítica, sino tener éxito en ella”.

La historia juzgará si esta era fue la del pragmatismo astuto o la de la oportunidad estratégica dilapidada.