Aplicación de la estrategia housing first en el área metropolitana de Buenos Aires.

La estrategia Housing First plantea que el acceso inmediato a una vivienda digna, junto con apoyo social y sanitario voluntario, es clave para superar la situación de calle. Adoptada con éxito en Finlandia, su posible traslado al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) requiere ajustar modelos de gobernanza, financiamiento y oferta habitacional local. Este artículo explora factores de adaptación, desafíos y recomendaciones para implementar Housing First en el AMBA.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en 2024 más de 50.000 personas vivían en situación de calle en el AMBA, mientras que el déficit habitacional alcanza casi 1,2 millones de viviendas dignas.

Lecciones del modelo finlandés

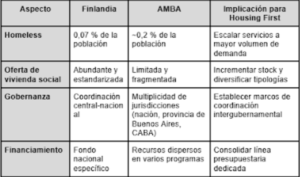

El programa finlandés combina vivienda social de calidad, acceso inmediato sin requisitos previos de abstinencia y un acompañamiento psicosocial integral. Este abordaje redujo la población en situación de calle a niveles casi residuales, pasando de más de 18 000 personas en 2008 a menos de 4 000 en 2023. La clave radica en: el compromiso estatal de largo plazo con financiamiento estable, redes integradas de atención sanitaria, salud mental y servicios de empleo, y flexibilidad en la elección de ubicación y tipo de alojamiento para los usuarios. Estos pilares crean un entorno de confianza que facilita la adherencia al proyecto de vida estable y la reintegración social.

Contexto urbano y político del AMBA

El fenómeno de la situación de calle en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presenta una magnitud significativa. Según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, en 2024 más de 50 000 personas dormitaban en la vía pública o en alojamientos provisionales, lo que equivale a aproximadamente 0,2 % de la población total del AMBA. Este indicador revela la persistencia de la vulnerabilidad social en un contexto de alta densidad urbana y desigualdad territorial.

El déficit habitacional en el AMBA supera el millón de unidades, con estimaciones que rondan 1,2 millones de hogares sin acceso a una vivienda digna y adecuada. Este vacío se concentra especialmente en los cinturones populares de la Provincia de Buenos Aires, donde la oferta de vivienda formal es escasa y la informalidad predomina, impulsando procesos de expansión irregular del suelo y hacinamiento crónico.

La brecha entre demanda y oferta consolida la precariedad habitacional como factor estructural de la crisis urbana. En cuanto a la gobernanza, el AMBA está fragmentado en tres niveles de decisión: el Estado nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Cada uno cuenta con sus propias competencias, normativas y programas de asistencia. Mientras el gobierno porteño despliega su Plan Estratégico de Inclusión Habitacional para renovar barrios vulnerables y generar soluciones de alquiler social, la Provincia aplica la Ley 14.449 de regularización dominial y asistencia técnica para barrios populares, sin una articulación operativa efectiva entre ambos ámbitos ni con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

El financiamiento de políticas de vivienda y atención a la calle en el AMBA se distribuye en numerosos fondos y partidas presupuestarias: desde subsidios al alquiler, créditos blandos y programas de refacción hasta la asistencia directa a personas en situación de calle. Este esquema disperso dificulta asegurar financiamiento plurianual y la continuidad de los proyectos, pues la asignación de recursos varía según prioridades de gestión y coyunturas políticas. El Programa de Asistencia Integral a Personas en Situación de Calle, dependiente de la cartera social nacional, complementa las intervenciones locales con dispositivos de contención y emergencia, pero carece de un fondo metropolitano consolidado que unifique criterios y flujos presupuestarios.

La oferta de vivienda social en el AMBA es limitada y heterogénea. Resulta insuficiente la reconversión de inmuebles fiscales infrautilizados y las alianzas público–privadas quedan restringidas a proyectos puntuales. Las cooperativas y las organizaciones sociales, aunque activas, no alcanzan a cubrir la demanda de viviendas con servicios básicos y accesibilidad. Al mismo tiempo, la escasa estandarización de tipologías y tamaños dificulta que las soluciones habitacionales respondan a las necesidades de familias diversas y ciclos de vida diferenciados.

Este contexto urbano y político del AMBA conlleva implicaciones directas para la implementación de Housing First. La fragmentación interjurisdiccional exige un marco de coordinación metropolitana que supere las barreras administrativas y garantice protocolos comunes de selección, acompañamiento y evaluación. Asimismo, el déficit habitacional demanda escalabilidad en la oferta de viviendas sociales, con líneas de financiamiento asociadas a la integración de servicios de salud mental, empleo y asistencia comunitaria. Sin estos ajustes, la estrategia Housing First perdería eficacia al enfrentarse a un entramado institucional y habitacional desarticulado, susceptible de generar solapamientos y vacíos de cobertura. La fragmentación jurisdiccional del AMBA complica la gestión unificada, y la falta de vivienda social estandarizada limita el acceso rápido a inmuebles aptos.

Estrategias de adaptación

Para traducir el modelo Housing First al AMBA, es necesario diseñar adaptaciones específicas en cuatro ejes:

- Financiamiento: Crear un Fondo Metropolitano de Vivienda que reúna aportes nacionales, provinciales y de la Ciudad. Incentivar la inversión privada mediante subsidios y créditos blandos a desarrolladores sociales.

- Gobernanza: Constituir una Mesa Metropolitana de Coordinación de Políticas de Calle con representación nacional, provincial y municipal. Definir protocolos comunes de admisión, seguimiento y evaluación.

- Oferta habitacional: Reconversión de inmuebles fiscales infrautilizados en viviendas sociales. Alianzas con cooperativas y desarrolladores de vivienda de bajo costo.

- Servicios de apoyo: Equipos interdisciplinarios móviles (salud mental, salud física, agentes de inclusión). Programas de inserción laboral adaptados a las capacidades de cada participante.

Estas medidas deben articularse con la normativa vigente, como la Ley 14.449 de la provincia y los planes locales de inclusión habitacional.

Diseño de un piloto en el AMBA

Un proyecto piloto permitiría ajustar el modelo antes de su escalamiento: Selección de un municipio con alta concentración de personas en situación de calle (por ejemplo, La Matanza o Quilmes). Identificación de 150–200 beneficiarios a través de un censo coordinado por SEDRONAR y municipios locales. Asignación de viviendas adaptadas, ubicadas cerca de centros de salud y transporte público. Evaluación trimestral de indicadores: estabilidad residencial, salud mental, empleo e inserción social. Este enfoque progresivo agiliza el aprendizaje de buenas prácticas y la solución de obstáculos administrativos o comunitarios.

Consideraciones operativas y desafíos

Implementar Housing First en el AMBA enfrenta retos clave:

- Disponibilidad de vivienda pública: será necesario coordinar la liberación y adecuación rápida de inmuebles.

- Financiamiento continuo: garantizar aportes plurianuales para evitar interrupciones que pongan en riesgo la estabilidad de los usuarios.

- Coordinación interinstitucional: superar barreras administrativas entre nación, provincia y municipios.

- Sensibilización comunitaria: reducir estigmas vinculados a la población en situación de calle y fomentar la aceptación vecinal. La capacitación de equipos locales en la filosofía de Housing First es esencial para mantener la fidelidad al modelo original y asegurar resultados sostenibles.

Recomendaciones de política pública

A partir del análisis, se proponen las siguientes recomendaciones:

- Establecer un Programa Nacional de Housing First con línea presupuestaria específica y metas anuales de reducción de la calle.

- Crear incentivos fiscales para desarrollos de vivienda social destinados a poblaciones vulnerables.

- Fortalecer la institucionalidad metropolitana mediante convenios de cooperación interjurisdiccional.

- Implementar un sistema de monitoreo y evaluación centralizado con indicadores de proceso y resultados.

- Desarrollar campañas de comunicación pública para visibilizar logros y fomentar el apoyo ciudadano.

Estas políticas deben articularse con iniciativas de acceso al empleo, salud y prevención de crisis familiares para consolidar trayectorias de inclusión.

Reflexiones finales

A partir del análisis, se proponen las siguientes recomendaciones:

- Establecer un Programa Nacional de Housing First con línea presupuestaria específica y metas anuales de reducción de la calle.

- Crear incentivos fiscales para desarrollos de vivienda social destinados a poblaciones vulnerables.

- Fortalecer la institucionalidad metropolitana mediante convenios de cooperación interjurisdiccional.

- Implementar un sistema de monitoreo y evaluación centralizado con indicadores de proceso y resultados.

- Desarrollar campañas de comunicación pública para visibilizar logros y fomentar el apoyo ciudadano.

Estas políticas deben articularse con iniciativas de acceso al empleo, salud y prevención de crisis familiares para consolidar trayectorias de inclusión.