Argentina, ¿aprovechará esta oportunidad?

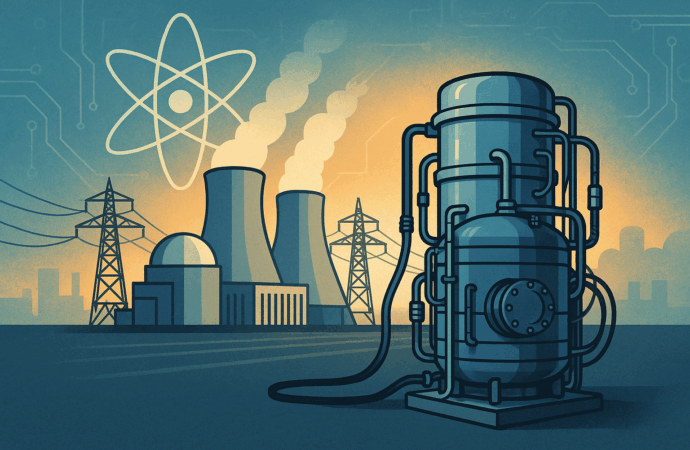

El accidente de Fukushima, en 2011, sepultó durante años cualquier intento serio de expandir la energía atómica: el mundo la rotuló de peligrosa, inestable y demasiado costosa. Países que llevaban décadas operando centrales –o que estaban listos para construir nuevas– desmantelaron proyectos, congelaron inversiones y hasta clausuraron reactores en funcionamiento. Pero la historia, testaruda, vuelve sobre sus pasos. Hoy la agenda internacional coloca nuevamente a lo nuclear en el centro de la transición energética, esta vez de la mano de los pequeños reactores modulares (SMR) y de una demanda eléctrica que crece sin descanso.

Alemania es el espejo perfecto de esta paradoja. En 2023 apagó sus tres últimas centrales mientras lidiaba con la escasez de gas provocada por la guerra ruso‑ucraniana. Este mismo mes, sin embargo, su ministra de Economía y Energía avaló financiar proyectos nucleares dentro de la Unión Europea –eso sí, en suelo ajeno– y lo hizo apelando, justamente, a la tecnología SMR. Italia, que abandonó la energía atómica tras Chernóbil y ratificó su veto en referendos posteriores, atraviesa ahora un debate similar: la primera ministra Giorgia Meloni respalda la vuelta de la energía nuclear y apunta también a los reactores modulares. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China, India y buena parte de Europa Central siguen la misma ruta, según subraya Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

La pregunta clave es por qué. Dos vectores explican el giro. Por un lado, la electrificación acelerada –empujada por la digitalización, la movilidad eléctrica y, sobre todo, el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial– multiplica la demanda de energía firme y estable. Microsoft decidió reactivar una vieja central nuclear para alimentar sus centros de datos: un síntoma elocuente de cuán voraces se han vuelto las big tech. Por otro lado, la energía atómica ostenta una doble ventaja competitiva: genera enormes cantidades de electricidad de forma constante, a diferencia de las fuentes renovables intermitentes, y lo hace sin emisiones de CO₂, algo imposible para el carbón o el gas natural.

Los obstáculos son conocidos. Construir un reactor convencional exige miles de millones de dólares, una década de obra y un dispositivo de seguridad que incremente la factura final. Fukushima certificó, a ojos de la opinión pública, que el riesgo –aunque estadísticamente bajo– cobra factura política altísima cuando se materializa. Ahí es donde los SMR cambian el tablero: su escala reduce costos de obra, permite fabricar piezas en serie y facilita los esquemas de seguridad pasiva. Producen menos megavatios por unidad, sí, pero cada módulo es transportable, se instala donde se lo necesita y se integra en cascada hasta alcanzar la potencia deseada.

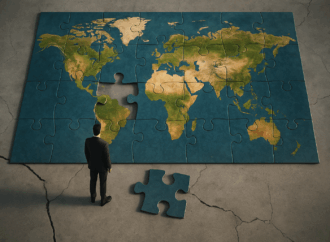

En ese escenario la Argentina tiene una carta que pocos países pueden jugar: experiencia acumulada en investigación, ingeniería y operación de reactores, además de un proyecto modular propio, el CAREM. Cuarenta años de idas y vueltas han dejado lecciones dolorosas, pero también un capital humano y tecnológico valioso. Tanto si se resucita el CAREM como si se lo reconvierte en una familia de SMR más competitivos, nuestro país está en condiciones de ofrecer reactores “llave en mano” a un mercado global que busca proveedores confiables. El timing es decisivo: quien vende la tecnología suele atar al cliente por décadas, y cambiar de proveedor nuclear no es tan sencillo como migrar de plataforma de software.

Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica Argentina y jefe del Consejo de Asesores de la Presidencia, asegura que en cinco años podríamos tener un prototipo SMR operativo y listo para su homologación comercial. Para lograrlo propone reaprovechar la ingeniería del CAREM, pero dirigir recursos frescos hacia diseños más potentes –del orden de los 300 MW– y competitivos en costos. La estrategia irrita a quienes ven en el CAREM un símbolo que no merece quedar relegado. Lo relevante aquí es que por primera vez en mucho tiempo el Estado reconoce una ventana de oportunidad internacional y ensaya un plan para subirse a ella.

Vender reactores, no obstante, es sólo la mitad de la historia. Convertirse en referente nuclear de América del Sur ampliaría la capacidad de Argentina para impulsar una agenda regional propia en materia energética y de defensa. Y la cara más novedosa del asunto asoma en el cruce con la inteligencia artificial: los centros de entrenamiento de modelos a gran escala necesitan electricidad abundante, barata y libre de carbono. Un parque de SMR local podría atraer inversiones en IA, favores fiscales y, de rebote, abrir la puerta a alianzas tecnológicas profundas. Pensar un paso más allá sugiere incluso la adaptación de algoritmos avanzados para sistemas de defensa; la carrera por las armas autónomas ya empezó y nadie premia a los rezagados.

En síntesis, los pequeños reactores modulares no son solamente una respuesta a la demanda eléctrica. Son también una palanca para diversificar la matriz productiva, ganar influencia diplomática y apuntalar nuestra seguridad. Dilapidarla repetiría la vieja costumbre nacional de dejar pasar trenes que no vuelven. Aprovecharla exige visión de largo plazo, financiamiento estable y un acuerdo político mínimo que permita cruzar más de un ciclo electoral sin arrancar siempre de cero. El mundo abre la puerta del desarrollo nuclear; la llave, esta vez, está en nuestras manos.